経験豊富なリサーチャーがフルサポートし、最適な調査プランをご提案します。

- 現状、自社商品が購入者にどの程度評価されているか確認したい

- 自社商品に満足してくれているユーザの特徴が知りたい

- より満足してもらう商品へするために必要な情報を収集したい

- 改善点は?

- 自社商品の強みはどこだろう

- そもそも満足しているのか?

顧客満足度調査(CS調査)を行う目的は、上記のような課題を解決するために、自社の商品やサービスに対する顧客からの評価を測定し、その結果を事業改善や顧客との関係強化に活かすことです。

重要なのは、顧客が現状の提供価値に満足しているのか、不満な点は何かといった市場内での評価を客観的に把握することです。総合的な満足度だけでなく、品質、価格、サポートといった個別の要素に対する評価も分析し、満足度全体を引き上げるために改善すべき要素の優先順位を特定することも大切です。

- 市場内での評価(ユーザに満足されているか、何が不十分か、現状をまず知る)

評価を知るためには

【商品満足度】【商品推奨度】など

- 満足度を高めるために必要な要素(改善すべき要素の優先度がわかる)

要素を知るためには

【総合満足度】【要素別満足度】など

- 満足してくれているユーザの特徴(今後、このような人を増やす施策検討につなげられる)

特徴を知るためには

【購入理由】【利用方法】など

顧客満足度調査(CS調査)の手法・進め方

顧客満足度調査(CS調査)の進め方は、まず調査全体の指針となる目的と活用方法を明確にすることから始まります。次に、目的達成のために最も効果的な調査手法と実施時期を検討します。

選択した手法と調査目的に応じて、「誰に」話を聞くか、つまり調査対象者を定義し選定します。例えばグループインタビューで深い洞察を得たい場合は、対象商品のヘビーユーザーや満足度の高い顧客に絞って話を聞く、といったアプローチを取ります。

調査設計

調査目的と活用方法の明確化

調査を通じて、何を把握・評価したいのか(例:現状の満足度レベル把握、満足・不満要因の特定、改善課題の優先順位付け、顧客ロイヤルティとの関連分析、従業員エンゲージメント向上への活用など)、その結果をどのような具体的なアクションや意思決定に繋げたいのかを明確にします。

調査手法の選定

調査目的、対象者へのアプローチ方法、予算、スケジュールなどを総合的に勘案し、最適な調査手法(例:ネットリサーチ、郵送調査、電話調査、グループインタビュー、これらを組み合わせる場合も)と実施タイミングを決定します。

代表的な調査手法

WEB定量調査

利用者の実態や意識について、ネットリサーチなどを行うことで、統計的な数字で傾向を把握できます。

グループインタビュー調査

満足や不満を感じる理由など、選択式の回答では表すことのできない内容についてグループインタビューで深堀って聴取することで、顧客理解を深め、潜在的な意識を把握できます。

調査対象者選定

一定期間内に、対象商品を多く購入している人

対象商品の満足度が高い人

※グループインタビューの場合

総合満足度

ご利用いただいた商品やサービス全体に対して、総合的にどの程度満足しているかを確認します。顧客満足度を測る上で最も基本的で重要な指標です。

質問例:

[サービス名]に対する総合的な満足度はいかがですか? 最もあてはまるものを1つお選びください。

回答方式:

単一回答(とても満足している~まったく満足していない)

継続利用意向

今後もこの商品・サービスを利用し続けたいと思うか、その意向の強さを伺います。顧客が離反するリスクや、長期的な関係性を築ける可能性を示す指標です。

質問例:

あなたは今後も[サービス名]を継続して利用したいと思いますか? 最も近いお気持ちを1つお選びください。

回答方式:

単一選択(ぜひ利用し続けたい~まったく利用し続けたくない)

推奨意向

この商品・サービスを、ご家族やご友人・お知り合いにどの程度すすめたいと思うかを、0点(まったくすすめたいと思わない)から10点(非常にすすめたい)で評価してもらいます。顧客ロイヤルティを測る代表的な指標として広く用いられています。

質問例:

あなたは[サービス名]を、ご家族やご友人・お知り合いにどの程度すすめたいと思いますか?

回答方式:

単一選択(0点~10点)

改善要望

商品・サービスについて、改善してほしい点、その他気づいたことや要望などを自由に記述してもらうことで、具体的な改善策のヒントや、新たなニーズを発見する手がかりとなります。

質問例:

[サービス名]や当社のサービス全般について、今後改善してほしい点や、ご要望、その他お気づきの点がございましたら、ご自由にお書きください。

回答方式:

自由記述

市場内での評価を把握する

自社だけでなく競合と比較し、市場内での自社の強み・弱みと、ポジションを把握します。自社が狙うポイントが、ユーザに伝わってるかを確認します。

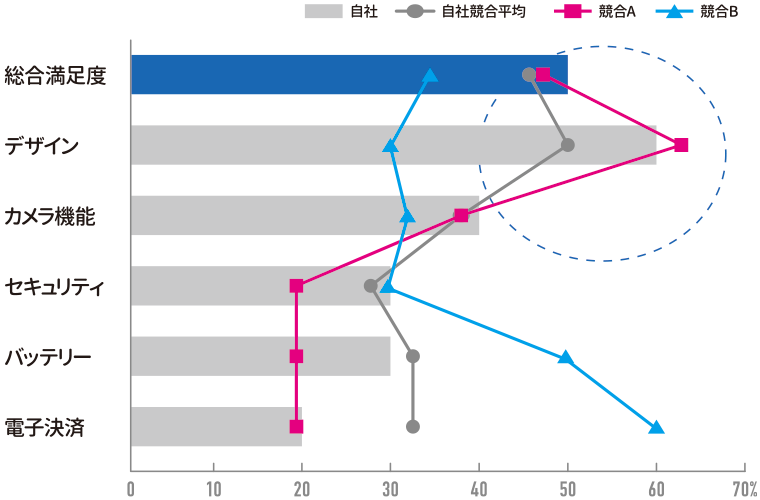

スマホ各社評価

結果の見方【例】

- 自社のスマホは、総合満足度で、B社と並んで市場トップを維持。

- 強みをデザインとする自社ですが、ユーザ評価も高く、狙い通りといえます。しかし競合Aがさらに上回っており、改善が必要のようです。

- 自社は電子決済の評価は低いですが、競合Bだけが突出しており、力をいれるべきかは、この情報だけでは判断が難しいところです。

満足度を高めるために必要な要素を把握する

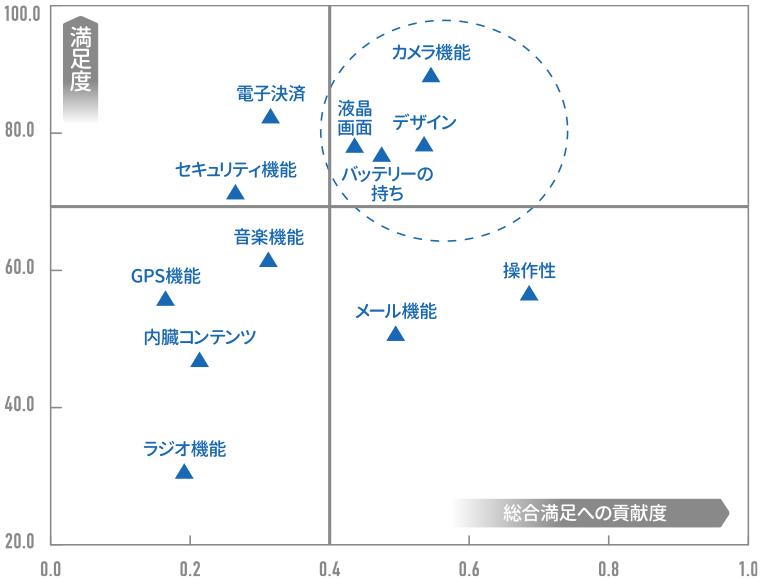

「各要素が、総合的満足度とどの程度関係性があるか」を横軸にとります。右にいくほど総合的満足度を高める要素、左にいくほど、総合的満足度とは関係ない要素です。「満足度」を縦軸にとります。そうすると右上象限にある要素は、「満足度」を高める要素であり、かつ、実際に満足度が高いわけですから、成功している強み=アピールすべきの要素です。右下は、「総合満足度」を高める要素でありながら、実際の満足度が低いので、優先的に改善しなくてはならない要素です。左上の象限は、総合的満足度を高める力が弱いのですが、満足度が高いので、現ユーザではなく、新規顧客にアプローチすることが有効な要素です。

ブランドイメージマップ

結果の見方(例)

- (右上)アピールポイントは、デザイン、バッテリーの持ち、液晶画面。

- (右下)優先的に改善すべきは、操作性。

- (左上)既存顧客ではなく新規顧客に訴求すべきは、電子決済。

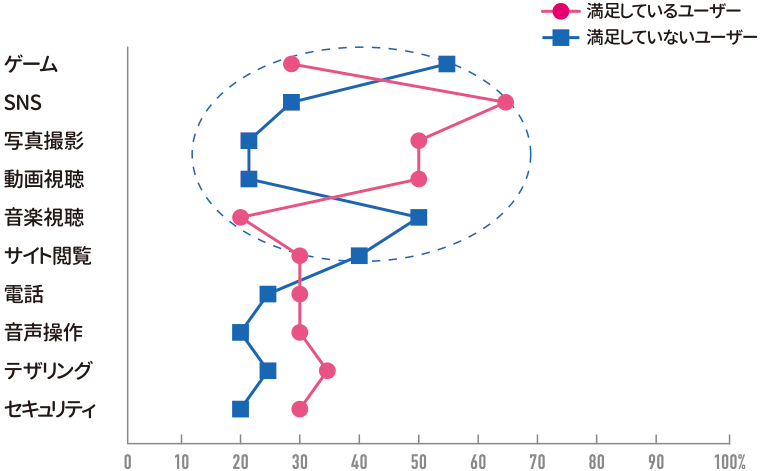

満足しているユーザの特徴を知り、増やす施策を検討

満足しているユーザの特徴(購入理由や使い方)を知ることで、そのような人を増やしていくための施策のヒントとします。

- 右上象限にある要素は、「愛着」を高めるイメージワードであり、かつ、実際に愛着が高いため、愛着醸成に貢献しているものです。

- 右下は、「愛着」を高めるものでありながら、実際の愛着度が低いので、愛着醸成に不足しているイメージワードです。

自社ユーザが使うスマホ機能

結果の見方(例)

- 満足しているユーザで高く、かつ、満足していないユーザでは低いギャップの大きい使用機能は、「SNS、写真撮影、動画視聴」。これらの利用を促す施策を行うことで、満足してくれる人を増やし、満足度を向上することにつなげます。

商品改善に活用するための意見を得るために、ネットリサーチを実施。

対象者条件 対象商品購入者

サンプル数 1,000サンプル

設問数 SC10問/本調査30問

概算費用 1,500,000円~(税別)※調査設計~WEB実査~集計・レポート作成(ローデータ/集計表/レポート納品)

標準スケジュール

Web定量調査 約1.5か月

グループインタビュー 約2か月

標準的な料金

Web定量

150万円~

※1000s/スクリーニング10問/本調査30問

グループインタビュー

200万円~

※4グループ/ヘビーユーザー、ミドルユーザー、ライトユーザー

納品物

Web定量

グループインタビュー

経験豊富なリサーチャーがフルサポートし、最適な調査プランをご提案します。