経験豊富なリサーチャーがフルサポートし、最適な調査プランをご提案します。

試作品受容性調査を行う目的は、試作品という「実物」を介して、生活者の生の反応や評価を収集し、製品化に向けた最終判断や改善を行うことです。

重要な目的の一つは、競合製品と比較した場合の「製品力」を明らかにすることです。実際に試してもらうことで、味や使い勝手など具体的なポイントで優劣を評価し、改善課題を抽出します。

また、コンセプトとの整合性や想定価格帯での購買意向なども確認し、最終製品としての完成度を高める判断材料とします。

- 競合品と比較した製品力の確認(訴求ポイントに沿った試作品の評価を確認し、競合品を上回る製品とするための課題を明らかにする)

製品力を知るためには

【試用後満足度】【使用意向】【使用意向の理由】【スイッチ意向】など

- 試作品とコンセプトの合致度の確認

合致度を知るためには

【コンセプト合致度】など

- 最適な価格設定の確認(ユーザが購買に至る価格帯を把握する)

設定を知るためには

【価格提示後の購入意向】【適正価格】など

試作品受容性調査の手法・進め方

試作品受容性調査の進め方は、まず最初に調査によって明らかにしたい「目的」と解決すべき課題を具体化します。

続いて、評価の対象となる「試作品」と、比較のための「ベンチマーク品」を決定し、提示方法やブラインドテスト実施有無などの条件を含めて準備を進めます。

実際の評価を「どのように」行うかは、自宅で試してもらうホームユーステスト(HUT)か、会場で条件を統制する会場調査(CLT)が代表的です。そして、「誰に」評価を依頼するか、カテゴリーユーザーや競合ユーザーなど、課題解決に繋がる対象者を定義・選定します。

調査設計

調査目的の明確化

試作品受容性調査を通じて、何を検証・判断したいのか(例:製品コンセプトの具現化度確認、製品力の最終評価、競合に対する優位性や課題の特定、改良点の発見、上市判断など)、その結果をどのような意思決定や具体的なアクション(例:製品仕様の最終決定、マーケティング戦略への反映、開発中止判断など)に繋げたいのかを明確にします。

評価対象の確定と準備

調査で評価する試作品を最終確定させ、調査に必要な数量と品質管理体制(保管方法、温度管理など)を含めて準備します。比較評価を行う場合には、対象となるベンチマーク品も同様に特定して準備します。試作品や比較品の提示順序やブラインドテスト(銘柄を隠して評価)の実施有無などもここで決定します。

代表的な調査手法

ホームユーステスト(HUT)

ホームユーステストを行うことで、普段の生活で利用、試飲・試食してもらえるため、よりリアルな回答を得ることができます。

会場調査(CLT)

会場調査では調査員の管理の元で利用、試飲・試食してもらえるため、使い方や食品の温度などの条件を一定に揃えた評価を得ることができます。

調査対象者選定

特定カテゴリーの商品利用者

カテゴリーユーザーにおける、受容性を確認するため。

競合ブランド利用者

競合と比べた製品力やブランドスイッチの可能性を確認するため。

満足度

試作品Aを試してみて、全体としてどの程度満足したかを伺います。製品の総合的な受容性を測るための最も基本的な評価指標です。

質問例:

先ほどお試しいただいた [試作品A] について、全体的な印象はいかがでしたか? あなたのお気持ちに最も近いものを1つお選びください。

回答方式:

単一選択(非常に満足した~まったく満足しなかった)

購入意向

試作品を実際に試したうえで、もしこの製品が市場で販売された場合に購入したいと思うか、その意向の強さを伺います。市場での成功可能性を予測する重要な指標となります。

質問例:

もし [試作品A] が〇〇円程度の価格で販売された場合、あなたは購入したいと思いますか?

回答方式:

複数選択(ぜひ購入したい~まったく購入したくない)

属性別評価

試作品について、製品カテゴリーに応じた具体的な属性ごとにどの程度良いと感じたかを評価してもらうことで、製品のどの要素が強みで、どこが弱みなのかを詳細に把握します。

質問例:

[試作品A] について、以下のそれぞれの点についてどのように感じましたか? あなたの評価に最も近いものをそれぞれ1つずつお選びください。

回答方式:

マトリクス形式(味のバランス、香りのよさ、触感、見た目のよさ、おいしさ など/非常に良い~非常に悪い)

総合比較

試作品と比較品の両方を試した上で、全体としてどちらがより好ましいと感じたか、優劣を直接比較します。市場における競争力を測るための重要な設問です。

質問例:

先ほどお試しいただいた [試作品A] と [比較品B] では、全体としてどちらの方がお好みでしたか?

回答方式:

単一選択([試作品A]の方が非常に好き~[比較品B]の方が非常に好き)

調査結果のイメージ

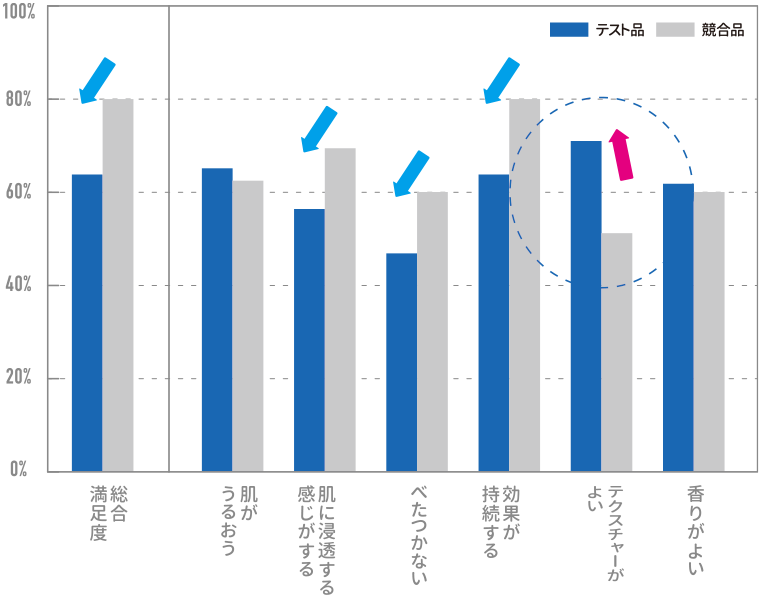

製品力を競合と比較する

競合と比較して、評価の差を把握します。特に、自社で訴求したいポイントで評価が高いか、競合より勝てているかに注目します。

自社試作品vs競合品の評価比較

結果の見方(例)

- 自社で訴求したいポイント「テクスチャーがよい」は、競合品を上回りました。

- しかし、総合満足度において、自社(青)が競合(グレー)を下回りました。

- また、競合(グレー)は「肌への浸透感」「べたつきのなさ」「持続性」で自社より高評価。これらが総合満足度に影響を及ぼしている可能性があり、改善を検討すべきと考えます。

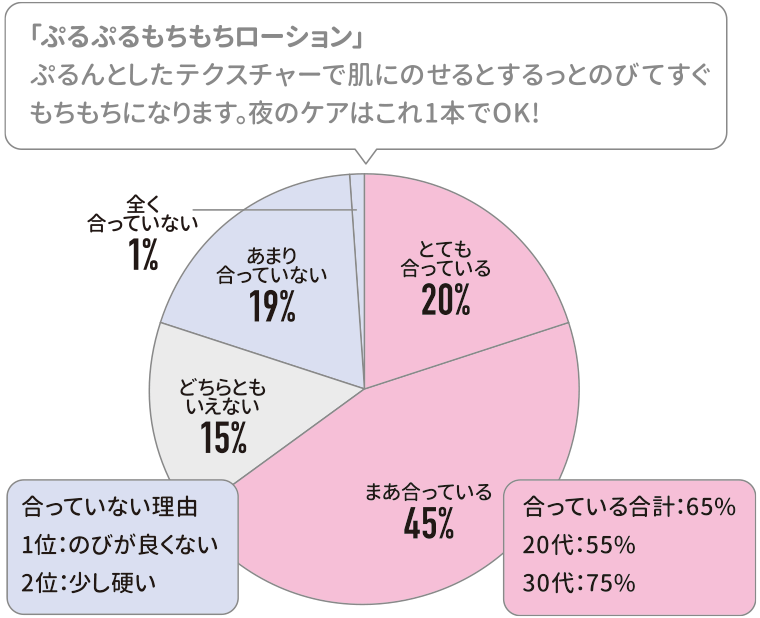

試作品とコンセプトの合致度の確認

試作品を使用した後に、コンセプトを呈示し、使用感との「合致度」を確認します。「合っていない」理由から、製品とコンセプトがどう乖離しているかを明らかにし、改善点を洗い出します。

試作品の使用感とコンセプトの合致度

結果の見方(例)

- コンセプト合致度は65%。

- 20代より30代で高くなっています。

- 「合っていない」理由は、「のびが良くない」「少し硬い」であり、テクスチャーを見直す等の検討が必要です。

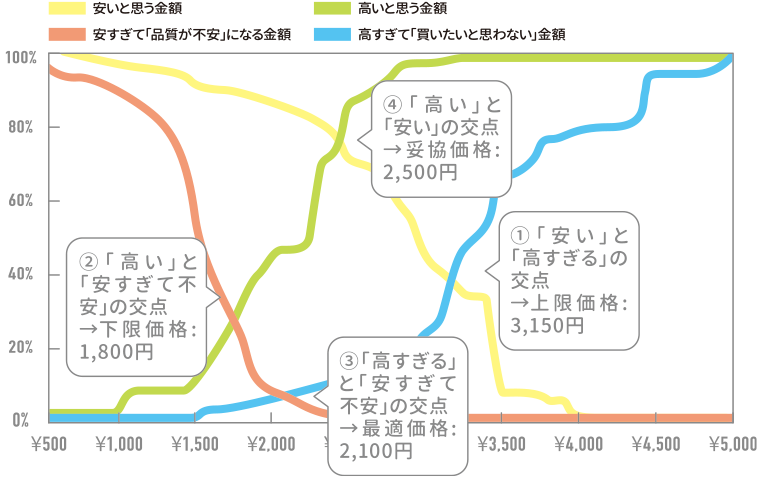

最適な価格設定(PSM分析)

価格感を「PSM(Price Sensitivity Measurement=価格感度測定)分析」で把握します。

- (1)上限価格→これ以上高いと買ってもらえなくなる価格

- (2)下限価格→これ以上安くすると「品質が悪い?」と疑われる価格

- (3)最適価格→高くもなく安くもない、ちょうどよいと感じる価格

- (4)妥協価格→高い、安いに評価は分かれるがこれくらいでも仕方ないと感じる価格

試作品使用後のPSM分析

結果の見方(例)

- テスト品が受容される価格帯は1,800円~3,150円、最適価格は2,100円です。

- テスト品が想定している価格2,700円は、この受容価格帯に含まれていますが、「最適価格:2,100円」より高めです。価格を少し安くするか、あるいは「少し高くても買う付加価値」の検討が必要といえます。

活用事例

- 業界/業種

- 食品・飲料

- 支援領域

- マーケティングリサーチ

- 業界/業種

- 食品・飲料

- 支援領域

- マーケティングリサーチ

- 業界/業種

- アパレルファッション

- 支援領域

- マーケティングリサーチ

- 業界/業種

- 食品・飲料 日用品・雑貨・化粧品

- 支援領域

- マーケティングリサーチ

他にも様々な試作品受容性調査の実績がございます

試作品とコンセプトの合致度を確認して商品の改善点を洗い出す。

コンセプトとの合致度等の評価を取得

対象者条件 20~40代女性

サンプル数 100サンプル(テスト品:1商品)

設問数 SC15問/本調査25問

概算費用 1,500,000円~(税別)※調査設計~リクルーティング~テスト品配送~実査,レポート作成(ローデータ/レポート納品)

標準スケジュール

ホームユーステスト(HUT) 約2か月

会場調査(CLT) 約2か月

標準的な料金

ホームユーステスト(HUT)

150万円~

※100s(テスト品:1商品)/Webアンケート/スクリーニング15問/本調査25問

CLT

200万円~

※100s/スクリーニング10問/本調査20問

納品物

ホームユーステスト(HUT)

会場調査(CLT)

経験豊富なリサーチャーがフルサポートし、最適な調査プランをご提案します。