コレスポンデンス分析とは

コレスポンデンス分析とは

- 分析対象となる調査項目と分析の基準としたい属性項目等との関係性(類似性)を 2次元の同一マップ上に表現する分析手法です。

- 分析項目や属性項目が多く、通常のクロス集計結果表や比較グラフなどではわかりにくい場合に 用いられる「多変量解析」の手法のひとつです。

- 解析結果が視覚的にわかりやすく表現できるので、自社と競合他社の商品イメージのポジショニングにも最適です。

生活者へのアンケート調査結果については通常、分析の基準としたい対象者の属性(性・年代別や居住地域別、購入商品別など)を表側としたクロス集計表を作成し、それを読み込んで傾向を分析し、重要と思われる項目については様々なグラフを作成して説明資料として見やすいアウトプットを作成することが基本です。このような場合、分析項目のカテゴリー数(回答肢数)が多い、または分析の基準となる属性項目が細かく属性区分の数が10区分を超えてしまう等の理由から、解析結果を視覚的に説明するグラフ作成に苦慮された経験はありませんか。

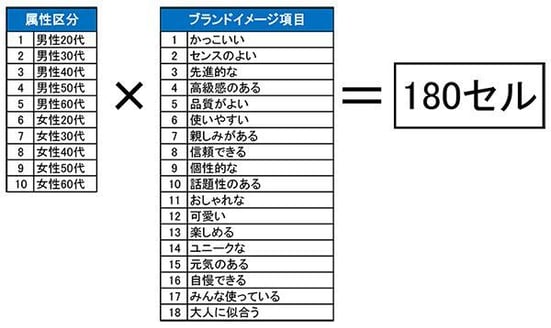

例えば、ある商品ブランドのイメージ評価を対象者の性・年代別の10区分を基準として分析したいと思った時、分析の対象となるイメージ評価項目が18カテゴリー(選択肢)あったとしたら、下記のように180セルのクロス集計表を読み込み、傾向を端的に表すにふさわしい図表またはグラフを作成することになります。

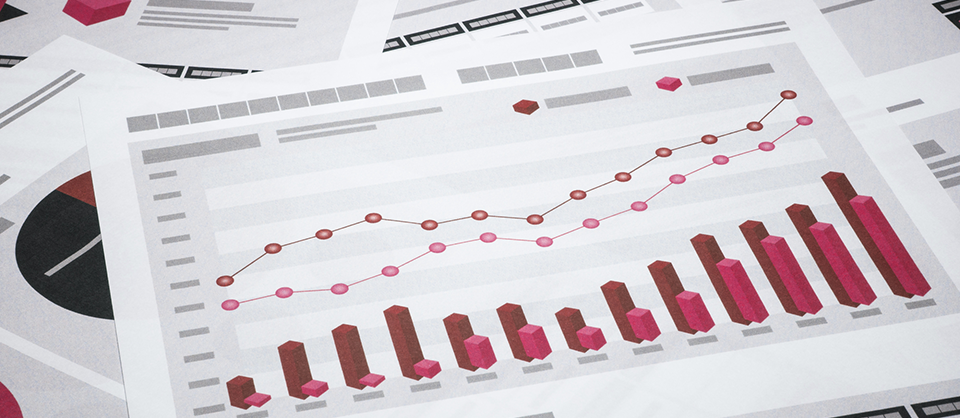

このような場合、コレスポンデンス分析は解析結果が一枚のマップ上にプロットされた散布図として表現できるので、 視覚的にも非常にわかりやすいアウトプットを提供してくれます。

また、コレスポンデンス分析が優れているのは、解析の元となるデータの適用範囲が広いことです。通常、コレスポンデンス分析を含む「多変量解析」と呼ばれる分析手法では、元となるデータは対象者の個々の回答データ(ロウデータ)が必要となりますが、コレスポンデンス分析では、ロウデータは勿論、分析の基準としたい属性ごとに区分しクロス集計を行ったクロス集計表(%表、度数表、平均スコア表など)からでも同様の解析が可能な点です。一般的なアンケート調査では、全体集計表、クロス集計表はアウトプットの最初の段階で必ず作成されるものですので、さらに突っ込んだ分析を行う際、もう一度ロウデータに戻って解析を行う手間が省けます。

そもそもコレスポンデンス分析とは、「多変量解析」の一手法であり、主成分分析や数量化Ⅲ類と同じようなモデル構造を持った解析手法です。通常のアンケート調査は、アンケートによって得られた数多くの質問項目の中から「原因となる項目(説明変数/内的基準)」、「結果となる項目(目的変数/外的基準)」を仮説的に定めて、両者の関係性をクロス集計、平均値、相関係数などで解析し、因果関係を明らかにすることが目的です。説明変数や目的変数のカテゴリー数が多くなったりして、クロス集計だけでは因果関係を解明するのがあまりに複雑すぎるような場合に用いられる分析手法が「多変量解析」です。

多変量解析は、目的変数(外的基準)と説明変数(内的基準)の因果関係を明らかにする手法と、質問項目や回答した対象者の整理、分類、類似度を明らかにする手法に大別され、前者を「目的変数(外的基準)のある手法」、後者を「目的変数(外的基準)をもたない手法」と言います。コレスポンデンス分析は、後者の「目的変数(外的基準)をもたない手法」であり、質問項目間の類似性を判別する手法です。

代表的な多変量解析の手法は、解析するデータによって以下のように分類されます。

【代表的な多変量解析の手法】

| 目的変数(外的基準)の種類 | 説明変数(内的基準)の種類 | 解析手法 | |

|---|---|---|---|

| 目的変数(外的基準)がある | 数量 | 数量 | 重回帰分析 |

| 数量 | 分類(カテゴリー) | 数量化理論Ⅰ類 | |

| 分類(カテゴリー) | 数量 | 判別分析 | |

| 分類(カテゴリー) | 分類(カテゴリー) | 数量化理論Ⅱ類 | |

| 一対比較/順位(得点・ランク) | 分類(カテゴリー) | コンジョイント分析 | |

| 数量 | 数量 | 共分散構造分析(SEM) | |

| 目的変数(外的基準)がない | - | 数量 | 因子分析 |

| - | 数量 | 主成分分析 | |

| - | 数量/クロス集計表 | コレスポンデンス分析 | |

| - | 数量 | 数量化理論Ⅳ類 | |

| - | 数量 | クラスター分析 | |

| - | 分類(カテゴリー) | 数量化理論Ⅲ類 |

コレスポンデンス分析事例

冒頭で例示しました、ある商品ブランドのイメージ評価の「性・年代別10区分」×「イメージ評価項目18カテゴリー」=180セルのクロス集計表からコレスポンデンス分析を行った解析結果を以下に示しています。

ここで、各項目の近くに位置するもの同士に類似性があるという読み取りができます。 今回は、各性・年代別のある商品ブランドへのイメージ評価を解析することが目的ですから、性・年代のプロットされた位置に近いイメージ項目が、その性・年代層がもっているブランドイメージであると解釈します。 【アウトプットイメージ:コレスポンデンス分析】

コレスポンデンス分析応用事例

上記の事例では、多数にわたる属性区分と質問項目で解析を行いましたが、以下のようなクロス集計表があれば、同様の分析が可能になります。

・自社ブランドと競合ブランドそれぞれのブランドイメージ評価項目のクロス集計表からブランド・ポジショニングマップを作成する。

また、時系列でマップを作成することで、視覚的にイメージの変化を把握することができます。