デジタルマーケティングコラム

DXとは?今後課題となる「2025年問題の崖」を解説

最終更新日:

公開日:

公開日:

大塚ファンド株式会社 取締役

大手SIerで10数年勤務したのち、2021年に大塚ファンド(株)に取締役として就任。

中小企業向けにITコンサルティングや研修などを実施。

育児などの家庭との両立が可能な環境を整えたウェルビーイングな企業を目指している。

大塚 有希

DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉を頻繁に目にするようになってから数年が経ち、日常業務の中でもよく聞かれるようになりました。一方、 日本商工会議所のアンケート調査によると、日本の中小企業のうち、DXに対して「理解している」「ある程度理解している」と回答した企業は約37%にとどまっており、より理解の促進が必要な状況といえます。そこで、この記事ではあらためてDXとは何かをご説明いたします。

参照:日本商工会議所「中小企業のDX推進に関するアンケート調査結果を公表(中小機構)」

https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2022/0524140850.html

参照:日本商工会議所「中小企業のDX推進に関するアンケート調査結果を公表(中小機構)」

https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2022/0524140850.html

DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは?

現在のデジタル技術は、従来のビジネスにおける価値観や市場の枠組みを根底から覆すほど次々に新しい技術やサービスが生まれ、あらゆる面で変化をもたらしています。DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、デジタル技術をフル活用しながら、これまでにない製品やサービス、ビジネス・モデルによって新たな価値を創出し、市場での優位性を確立する取り組みを指します。単に業務をIT化するというレベルの事業改革ではなく、経営活動の基幹となるビジネス形態の根本的な見直し、さらには組織や制度、企業風土に至るまで、企業全体をデジタルが活用できるように変革していく総合的な対応です。経産省が定義するDXとは

DXのDは「デジタル」、Xは「トランスフォーメーション」を表します。英語では交差するという意味を指すXをトランスフォーメーションの略で用いるため日本でもDXと略すようになりました。経済産業省が2018年に発出したDXレポートの中に、IDC Japanの定義を引用して下記の内容でDXを定義しています。DXとは「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」。

つまり、第3のプラットフォームという新規技術を利用して製品やサービス、引いてはビジネス・モデルそのものを変革させ、優位性を確保することをDXと定義しているといえます。また、ビジネス・モデルの変革の先には社内のエコシステム(組織、文化、従業員など)の変革もターゲットであることがわかります。

引用:

総務省「デジタルで支える暮らしと経済」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01honpen.pdf

経済産業省『DXレポート~IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開~』

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf

ビジネスで用いられるDXとは

一方、ビジネスの場面で用いられるDXは先のクラウドやビッグデータ、ソーシャル技術などを利用したツールを示すことが多く、「DXに取り組んでいる=新規技術を利用したツールの導入を指す」という場合が多いです。これらの技術の導入・利用に留まり、ビジネス・モデルの変革までを示さないケースも多く、いわゆるツール導入やシステム導入、IT化と同じ内容で語られてしまっていることもあります。

DXとIT化の違い

では、DXとITの違いは何でしょうか。それは目指す目的が異なる点です。IT化は既存業務の効率化や正確性の担保などが主な目的となります。一方でDXは、新たな製品やビジネス・モデルを創出して競争優位性を確立することが主な目的です。より具体的に説明します。

IT化とは既存の業務をシステムやITといわれる機械的なリソースが人に代わって行うことを指します。例えば、顧客と企業の連絡の取り方は、従来は人が手で書いた手紙で行われていましたが、手の代わりにキーボードが文字を起こし、郵便の代わりに電子メールでメッセージを送信する形でIT化が実現されました。

一方、DXでは、電子メールという一方通行的なやり取りではなく、ソーシャル技術を利用した双方向でのコミュニケーションを実現し活用します。それにより、顧客に待ち時間を与えずに顧客と企業が情報交換・共有できるといった新たなサービスを確立します。さらに、顧客一人ひとりへの丁寧なサポートを可能とし、顧客ではなく企業そのもののファンとなるようなビジネス・モデルを確立することでDXが実現されます。

このように、IT化とDXの適用する手法は類似していますが、最終的に達成したい目的が異なります。

導入にいたった背景や必要事項について

DXは、もともと2004年にスイス人の大学教授が提唱した考え方です。現在になって多くの日本企業が導入および導入の検討をすることとなったきっかけは、経済産業省が2018年9月に発表したレポートです。このレポートによって、日本企業が抱えるデジタル戦略のぜい弱性が明らかになり、かつ具体的な損失額や成長力なども明示したことにより、多くの国内企業がDXの導入を受け入れるようになったのです。では、DXを実施するに至った背景や実施するために必要なことについてご説明します。

1.競争力の維持・強化

1つ目の背景は、ディスラプターの登場によって、その業界で従来から行われていたビジネスのやり方が通用しない状況が起きていることです。ディスラプターとは、新規技術を活用して、業界における既存の商習慣や秩序とは異なるアプローチでビジネスを営む企業のことを指します。彼らは、新規技術をベースにビジネス設計を行っているため、既存業務に新たな技術を取り込むために悩み、DXをどうしたら良いか検討することは必要ありません。そのため、業界の構造を大きく変革させるディスラプターと位置づけられているのです。例えば、UberやAirbnbなど、利用者の要求に応じたサービス提供を行うオンデマンドビジネスを実施している企業は、タクシー業界や旅行業界のディスラプターといえます。Uberはアメリカで登場したサービスで、自家用車を使っていない空き時間を有効活用したいドライバーと、ある地点まで移動をしたい利用者をアプリ上でマッチングしてくれます。Airbnbは所有している不動産を有効活用したい提供者と旅行先で宿泊したい利用者をアプリ上でマッチングするサービスを提供しています。

双方とも、モビリティやモバイルの位置情報やアプリケーション、ビッグデータなどの新規技術を利用する前提のサービス設計を行っていることから、ディスラプターと言えます。

このような企業が業界に参入してきたとき、従来からの商習慣が変わってしまうことから、同業として競争をしていくためには自社のビジネス・モデルを変えることが求められます。この変革の時に自社の優位性を保ちながら新規技術の適用をすることで、競争力の維持や強化につなげることが可能となります。

2.既存システムからの脱却

2つ目の背景は、既存システムが足かせになっていることが挙げられます。従来からのビジネスを変わらず継続するには、効率的であった既存システムは、デジタル技術の適用とビジネス・モデルの変革を実現する際には足かせとなることがあります。例えば、実店舗の販売管理のシステムを自社で保有するサーバーで構築・運用している(オンプレミス)企業が、インターネット上のオンラインショップを開設する(クラウド)時は、オンプレミスで管理している販売情報とクラウドで管理している販売情報をどちらかに寄せて集計する必要が出てきます。その際、従来から持っているオンプレミスの販売管理システムをクラウド化する、などを検討する必要があります。

今まで使ってきた便利なシステムは使い続けたい…と考えてしまいますが、そのシステムを継続利用するためにビジネス・モデルの変革を諦めることになっては本末転倒です。そのため、DX実現には、既存システムからの脱却が必要となるケースが多々あります。

また、既存システムの利用年数が長ければ長いほど、そのシステムを構成している技術の知識を有する技術者が少なくなり、市場価値の高騰により技術者の単価の上昇が起こることが考えられます。さらに、システムに不具合があっても即時対応ができないために事業継続が困難な状況に陥る、メンテナンスに費用がかかるために保守費用が年々高騰し新規技術の適用やビジネスの変革に充てるべき費用の捻出ができない、などの影響が懸念されます。このようにDX推進など、新たな変革のために必要なリソースを割り当てるためにも、費用が高騰する可能性が高い既存システムの刷新が必要となります。

DXを推進するために必要なポイント

DX推進のための経営体制

DXを推進するためには、経営陣の理解と明確な戦略が必要となります。まず1つ目は、DX推進に対し経営陣がその必要性を理解していることが重要です。DXには前述の通り、従来からのビジネス・モデルの変革が求められますので、企業の中で反発が起こることは想像に難くありません。現場、社員からの反発があったとき経営陣がリーダーシップを発揮して、「なぜそれが必要なのか」「それを実現して何を目指すのか」を示し、意思決定を図ることが必要となります。

2つ目の戦略として、「なぜそれが必要か」「実現して何を目指すのか」など、DX推進の目的と目標などのビジョンが明らかになっていることも必要です。さらにそのビジョンにはどのようなデジタル技術を利用するのか、そのデジタル技術を活用するために要するコスト、場合によってはリスクと出口戦略なども明らかにしておくことが大切です。

多くの企業で陥ることが多いのは、出口戦略のない推進です。DX推進を始めたものの、効果が見込めないと途中で判断されたとき、出口戦略がないために継続してしまうことがあります。そのようなときに、戦略に基づき経営陣がリーダーシップをもって中止の意思決定をすることが求められ、そのためには推進するための戦略と出口戦略の双方が必要となります。

ITシステムの構築

DXを実現するために必要なITシステムがある場合は、当然その導入が必要となります。例えば、データ活用をするためにはデータが収集され蓄積されており、そこにアクセスができる環境が用意されていることが必要です。基盤となるITシステムの導入は全社横断的なシステムの位置づけとなるため、システム部がオーナーとなるケースが多いですが、その基盤を利用したDX推進はビジネスを担う各事業を行う部門がオーナーシップを持ち、自ら推進を行うことが必要です。基盤となるITシステムはシステム部が導入しても、そのITシステム上で動作する個別のDXツールやアプリケーション、サービスなどは事業部門側で利用目的や要件定義を行い、必要であれば製品ベンダと調整をすることが必要となります。そのため、DX推進時にはシステム部と事業部からなる少人数の横断的なチームを結成し、各部門の意見を伝えやすい状況を作ったうえで検討を進める体制整備が多く行われています。また、そのチームのリーダーには経営陣を据えることで、システム部と事業部など組織を横断したメンバで構成されるチームの活動を一体化させてプロジェクト推進を図ることもあります。その際のチームメンバには、DX推進のビジョンを理解し共感していること、さらには従来のビジネスの手法などに疑問を抱き変革を求めている人材を任命することが有用です。

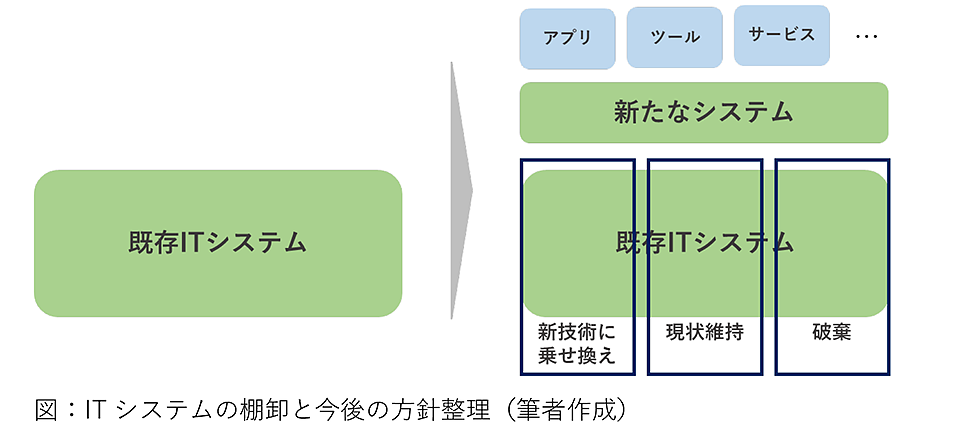

実行計画

既存ITシステムにはない新たなITシステムを構築する場合は、企画・要件定義をすることで導入が可能ですが、新たなITシステムと既存 IT システムとの連携が必要な場合や、既存 IT システムそのものに変更を加える場合は、企画・要件定義だけではなく既存 IT システムの棚卸から対策が必要となります。既存 IT システムの棚卸の調査範囲はシステム部で把握している範囲に限らず、事業部で個別契約しているシステムなども含め整理が必要です。また、既存 IT システムの棚卸の後、新たなITシステムとの連携が容易か困難か、自社のビジネス上の重要性などを勘案し、既存 IT システムを新技術に乗せ換えるか、現状維持とするか、破棄するかなど、システムの全体像の青写真を整理します。

ITシステムを使ったプランニング

ITシステムを導入する目的は、そのシステム上でアプリやツール、サービスなどを展開しビジネスの変革を起こす=DX推進です。そのため、ITシステムを導入しただけではその目的が達成されたかは評価できず、そのシステムを活用しビジネスで活かした結果を踏まえてITシステムの評価をすることが重要です。IT化とDXの違いでも記載しましたが、IT化は効率化が目標のため、導入するだけで業務効率化が実現されていることから、ITシステムの導入の成否が評価のポイントとなります。

一方、DXは必要なITシステムを導入しただけでは評価は行えず、DX推進によるビジネス・モデルの変革や新たなサービス、製品の提供とその効果によって評価をする必要があります。その場合、ITシステムの導入から評価ができるようになるまでには時間を要するため、評価ポイントなどはその点を勘案することが必要です。

今後課題となる「2025年問題」

経営者の一定層は、デジタル技術を駆使して新しいビジネスモデルを創出し、企業組織を最適な構造に改革するためにはDXの導入が必要であるという認識を持っています。しかし、既存 IT システムを捨て去ることは容易ではなく、導入に関しては一歩が踏み出せない状態になっていることが問題です。【デジタル競争で生き残れない】

既存システムの老朽化や、システムが部署ごとに独立していたり複雑化していたりすることで、ビッグデータの活用や会社全体での連携ができません。デジタル市場の変動に対して柔軟かつ迅速に対応できず、競争に敗れてしまう恐れがあります。

【システム維持管理費の高騰】

自社が業務で使いやすいよう細部までカスタマイズしたことにより、特定の担当者しかシステムの全容が把握できない状況に陥ります。システム管理を外部委託している場合継続して依頼するほかなく、新しい機能を搭載する場合も自社専用のシステム開発が必要となるため、維持管理費が膨れ上がると予想されています。経済産業省の予測では、そのまま放置しているとIT予算の9割を超える維持管理費が発生する計算です。

【デジタル分野の人材不足】

デジタル分野の人材についても、2025年には43万人が不足するとされています。それだけではなく、会社の柱となるような人材が定年により退職してしまうことで、それまでのシステムで使っていたプログラムを理解できる人材も枯渇するリスクが生じています。

経済産業省は、これらの課題を克服できなければ2025年以降、毎年最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるとしており、これを“2025年の崖“と表現しています。

一方で、これらの課題がDXの導入により克服できれば、日々変化していく顧客や市場に対応していくことや、AIなどデジタル技術によって新たな製品やサービスを国際市場に展開することが可能になる予測です。その場合、2030年には実質130兆円を超えるGDPの押し上げを実現できるという見通しを提示しています。

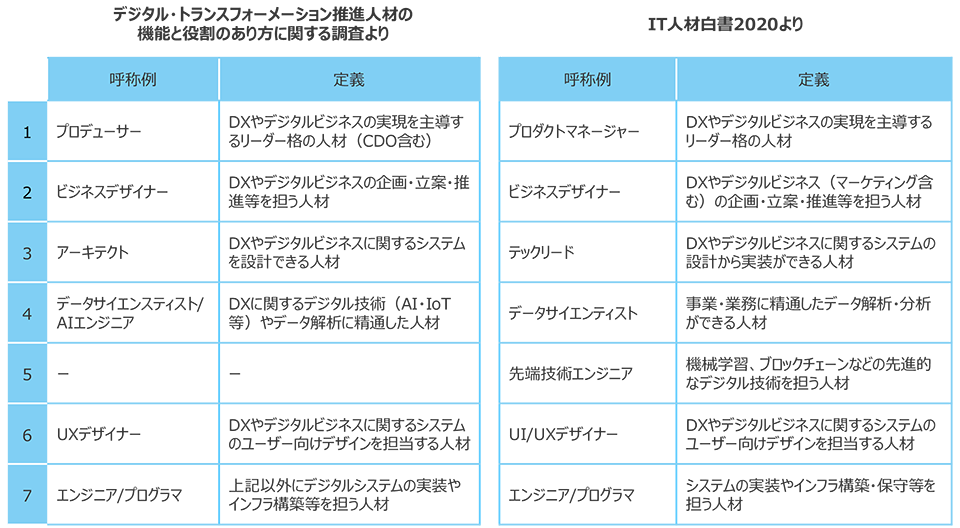

DX推進を実現する「DX人材」とは

では、DX人材とは具体的にどういった人のことでしょうか。IPAで定義されているDX人材の定義を例に示します。

参照:

独立社団法人情報処理推進機構「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」

https://www.ipa.go.jp/files/000073700.pdf

独立社団法人情報処理推進機構 社会基盤センター「IT人材白書 2020」

https://www.ipa.go.jp/files/000085255.pdf

DXに必要不可欠なデジタル技術

DX人材となるための第一歩は、DXにまつわる技術の概要とその技術を活用することで実現できることを理解していることです。ここでは、次の3つの技術を簡単に紹介します。AI

AIとは、Artificial Intelligenceの略で、自動化の手法の一種で人工知能と呼ばれています。AIは大量のデータを基に、勘やコツなどの人間の判断を自動化しています。AIには、機械学習やディープラーニングなど、そのアルゴリズムの構成方法によって異なる手法があります。いずれの手法でも、大量データをインプットにして何かしらの解を出すことがAIであるため、過去の情報からの予測は得意ですが、アイディアの閃きなどデータの延長上にはない答えを導き出すことは不得手といわれています。AIでは様々なことが可能となります。例えば飲食店で提供されている食事と時間帯・家族構成などの複数の数値を収集しAIにて分析をすることで、無駄のない食事提供をしたり、画像解析をすることで製品の出荷可否を判断し仕分けをしたりすることなどができます。大量データをインプットに用いてアルゴリズムを生成し、そのアルゴリズムに基づき新たなデータに対して判断を行います。今までは勘・コツ・経験で行われてきた業務を、アルゴリズムを用いて行うことで、有識者や技能者の代わりに業務が行えるようになります。

IoT

IoTとはInternet Of Thingsの略称で、ヒトやモノなどをスマホやタブレットなどの情報端末のようにデバイス化することで、センサなどから電子データを取得しインターネットで相互につなげ制御する仕組みのことを指します。例えば、会社の備品の残量を測るセンサを搭載した計量器で計測し、重さが軽くなってきたら自動発注する仕組みや、工場内の機械に振動を検知するセンサを搭載し、そのセンサの数値が通常時と異なる場合はアラートで知らせ、機械の故障を未然に防ぐことなどが可能です。IoTを活用することで、従来は人が確認をしていた作業や人では検知が困難だった事象をセンサによる計測で代替し、測定結果を自動でインターネットを介して連携することで、適切な対応策を取ることができるようになります。

クラウド

クラウドとは、IT資産を自社で保有せずに、クラウド事業者が提供するIT資産上にインターネットを介してアクセスして利用することを指します。クラウドコンピューティングには、IT資産の配備方法によって大きくプライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリットクラウドの3種類があります。また、クラウド事業者がIT資産として提供している範囲によって、SaaS(Software as a Service)やIaaS(Infrastructure as a Service)などがあります。例えば、スマホで撮影した写真やパソコンで作成した資料をクラウド上のドライブという領域に保存をしておくと、他のスマホやパソコンからでもインターネットを介してそのドライブにアクセスすることができます。つまり、物理的な場所・デバイスを意識しなくても、インターネットを通じていつでも自身のIT資産にアクセスができるようになります。

推進に成功している企業をご紹介

企業が抱えていた問題がDXの導入により解決し、ビジネス的に成功している事例が増えてきています。組織戦略で総合的なデジタル事業の加速を実現したベネッセコーポレーション

岡山市に本社を置くベネッセコーポレーションは、事業のデジタル化を加速しつつ最適化する目的でDXを導入しました。2016年度からデジタルに関する組織戦略を開始し、翌年度には経営とIT事業の双方から改革を進めるという、総合的な事業改革に成功しています。特に重視してきたのが事業スピードの加速です。かつては紙媒体での教育ビジネス事業が中核でしたが、2014年には既にタブレットを使った教育プランを実現しています。しかし、動きが速い市場ニーズやトレンドを的確に把握し、商品サービスのデジタル化を最適な形で提供するには、事業のさらなるスピードアップが最重要テーマであるという判断から、導入による事業の加速化を図ったのです。単にアナログの紙媒体サービスを電子化することがデジタル戦略ではなく、市場の変化を膨大な情報を解析することで見極め、最適なIT戦略を立てて、ニーズに適合したサービスに反映していく総合的な戦略展開を図っています。

トップの陣頭指揮でデータの一元化を成功させた安川電機

北九州市に本社を置く産業用ロボットの製造メーカーである安川電機は、2025年度までの経営計画として「2025年ビジョン」を掲げています。このビジョンに呼応する形でDXの導入を決定し、推進を加速するためにICT戦略推進室を設置しました。しかも、社長自ら室長に就任し、デジタルに関係する人事は社長専決とするシステムを作ったことで、経済産業省が不可欠としている経営者による強いコミットメントが明確になり、人材確保という問題も解決しました。また、各分野の組織を再編し、部署ごとに異なっていたデータの使用や保存方法を一元化させています。データの一元化によって、今まで部署内のみでとどまり社長が見えていなかった社内データを得られるようになります。総合的な情報に基づいた経営判断を下すことと利益の可視化によって、リアルタイム経営管理の実現などデジタル経営への転換を進める基盤を作り上げたのです。

社内カンパニー立ち上げで新たな製造方式を確立したミスミ

東京にグループ本社を置くミスミは、プレス金型用標準部品などの製造販売を行っています。これまではデジタルカタログ番号で受注して製作する方式を採用したことにより経営は順調でしたが、2つの問題を抱えていました。1つは部品を作成するための作図や見積もりの作成にかかる時間、加えて実際に制作する時間など、顧客が部品を調達できるまでに3つの時間がかかる点です。もう1つは、曲面を含む3次元形状の部品をカタログで表現するのは困難であるという点です。これらの問題点を解決するため、社内カンパニー3D2M企業体をカタログ主体のビジネスを展開してきた会社本体から切り離して立ち上げ、次世代部品調達プラットフォームmeviyを展開することに成功しています。meviyは、3次元のCADデータをAIが自動的に形状を把握し、見積もりと加工プログラムを自動的に生成するシステムです。新たな企業体制の立ち上げとシステムの構築により、従来は3週間以上かかった納期を一気に2週間以上も短縮する成果を上げました。

DX導入のために

DXの導入を一斉に推し進めることは難しいことでしょう。しかし、今後の経済成長のためにも、前述したシステム維持管理費の高騰やデジタル分野の人材不足などの問題を解決し、経営陣が理解し推し進められる戦略を立案し実行していくことが重要です。【参考URL】

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_guideline.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_02.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005-2.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005-1.pdf

https://www.ipa.go.jp/files/000085255.pdf

https://www.ipa.go.jp/files/000073700.pdf

関連ページ